-

[WE웹이코노미 신년인터뷰] 이장우 대전광역시장 "수도권 뛰어 넘는 대전, 누구나 행복하고 살고 싶은 도시 조성"

“수도권을 뛰어 넘는 경쟁력 있는 대전, 누구나 행복하고 살고 싶은 도시를 조성하고 싶습니다.” 이장우 대전광역시장은 웹이코노미 신년인터뷰에서 "지금까지 대전 발전은 중앙정책에 의해 이뤄진 측면이 강해 대전이 자생력과 독창적 산업구조를 가지지 못했지만, 미래는 중앙정부가 아닌 도시의 경쟁력이 경제적 가치, 문화와 삶의 질을 결정한다"며 이같이 포부를 밝혔다. 이장우 시장은 "지금까지는 전략적 계획과 준비 단계"라며 "올해 2024년은 계획한 사업의 가시적 성과를 거두는 시기"라고 했다. 국내외 대규모 기업의 투자, 대전형 산업클러스터 D-valley, 나노반도체, 바이오헬스, 국방, 항공우주 4대전략산업 집중 육성으로 미래 도시 경쟁력 강화 등이 그것이다. 이장우 시장은 "한국첨단반도체기술센터 유치로 반도체 초격차를 실현하고 첨단 바이오메디컬 혁신지구 조성으로 바이오산업을 선도하겠다"고 강조했다. 이어 "업그레이드된 0시 축제, 중촌동 문화예술복합단지 조성 등 문화와 여가 기반을 조성하고 베이스볼 드림파크, 서남부 종합스포츠타운, 리틀돔 야구장 등 스포츠 인프라를 확대하겠다"고 했다. 이장우 시장은 "대전에서 태어나고 성장해 정착할 수 있도록 양질의 일자리를

- 김영섭 기자

- 2024-01-29 01:00

-

[공공언어와 한글기획] '시각장애인 세종대왕' 박두성 선생과 훈맹정음..."일반 한글보다 더 정확하게 한글 소리 전달"

[편집자 주] 우리는 여러 이유로 동사무소나 주민자치센터, 구청 등 각종 공공기관을 찾는다. 이 때마다 민원 서식의 어려운 용어 때문에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이런 공문서를 포함한 공공언어는 '공공기관에서 일반 국민을 대상으로 공공의 목적을 위해 사용하는 언어'를 말한다. (사)국어문화원연합회 발표 자료에 따르면 어려운 공공언어로 인해 우리 국민이 치러야 하는 '시간 비용'을 계산해 봤더니 2021년 기준 연간 1952억원이란 조사결과가 나왔다. 이는 2010년 연간 170억원에 비해 무려 11.5배 늘어난 것이어서 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 이에 웹이코노미는 '공공언어 바로 쓰기'를 주제로 시리즈 특집기사를 기획, 정부의 쉬운 우리말 쓰기 캠페인에 이바지하고자 한다. 지난 11월초 경남 김해시에 위치한 전국 최초 공립 한글박물관인 김해한글박물관은 한글 점자인 훈맹정음 반포일(11월 4일)과 개관 2주년을 기념해 다양한 체험 활동과 한글 강습회를 마련해 눈길을 끌었다. 훈맹정음은 시각장애인들이 한글을 읽고 쓸 수 있도록 만들어진 점자다. 이 점자는 1926년 송암 박두성 선생이 창안하고 반포한 것으로, 시각장애인들의 교육과 문화에 큰 기여를 했다

- 김영섭 기자

- 2023-11-30 19:37

-

[공공언어와 한글기획 전문가인터뷰] 조광제 김해한글박물관장 "현재도 앞으로도 ‘우리 곁의 박물관’ 지향"

"김해한글박물관의 가장 주요한 사업은 현재도 앞으로도 ‘우리 곁의 박물관’이 되기 위한 노력입니다." 경남 김해시에 위치한 국내 최초 공립 박물관. 김해한글박물관. 지난해 7월 김해시 문화관광사업소 문화예술과장을 맡으면서 이 곳의 관장직을 겸하고 있는 조광제 관장은 웹이코노미와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 "김해한글박물관에서는 시민이 직접 참여하는 전시와, 설레는 마음으로 박물관으로 소풍 올 수 있는 행사를 보여주기 위해 불철주야 노력하고 있다"고 했다. 조 관장의 이런 설명은 지난 11월 9일 김해한글박물관 개관 2년 기념 행사의 캐치프레이즈로 '걸어서 오는 김해한글박물관'을 내건 것과도 맥락을 같이 한다. 김해시 스마트도시담당과장, 관광과장을 역임한 조 관장은 또 김해시에 2만명이 다양한 국적의 외국인이라는 점을 언급, "김해한글박물관은 우리 문화의 정수인 ‘한글’에 대한 세계적 관심 속에서 한글로 ‘연결’되는 문화의 지역거점으로서 역할을 할 수 있을 것"이라고 강조했다. 최근 개관 2주년을 맞은 김해한글박물관은 11월 4일부터 9일까지 엿새 동안 시각장애인을 위한 한글점자 관련 행사 등 다양한 행사를 펼쳐 이목을 끌었다. 특히 점자로 이름 적기 체험

- 김영섭 기자

- 2023-11-29 19:38

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 정형기 교수 "위대한 한글 문자 가졌지만 한자 교육은 필요"...기하(幾何)를 ‘몇 어찌’라 불러야 하나?

[정형기 칼럼니스트/영산대학교 창조인재대학 자문교수] 20여 년 전 유럽 여행을 마치고 귀국할 무렵. 런던 히드로 공항에서 프랑크푸르트 가는 비행기를 기다리던 중이었다. 김밥과 튜브형 고추장으로 허기와 지친 입맛을 달래고 있는데, 옆에 앉은 이방인 여성이 신기한 듯 쳐다본다. 맛이라도 보겠나 묻고 한입 건네니 맵지도 않은지 고추장 바른 김밥을 잘 먹는다. 호기심이 발동해 “This food is called Kimbap.” 하고는 종이에 한글로 “김밥”이라 써줬다. 갸우뚱하면서도 관심을 보인다. 대영박물관 한국관에서 훈민정음 병풍을 보며 한글을 ‘그리고’ 있던 아이들을 본 터다. 우리 글자를 한번 가르쳐 볼까? 들고 다니던 수첩에 한글 자음 ㄱ부터 ㅎ까지, 모음 ㅏ부터 ㅣ까지 쓰고는 그 아래 알파벳 발음기호를 달아주고 몇 단어를 써서 읽어보라 했다. “kimbap”, “kochujang” 하며 바로 읽는다. 오! 한글의 위대함이여. 세종대왕이 ‘제 뜻을 능히 펴지 못할 어리석은 백성을 가엾이 여겨’ 만들었다는 스물여덟 글자. 집현전 학사이자 예조판서였던 정인지가 “슬기로운 사람은 아침나절이 되기 전에 이해하고, 어리석은 이라도 열흘 만에 배울 수 있다”고 소

- 김영섭 기자

- 2023-11-28 00:54

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 강태립 원장 "쉬운 역사 용어? 이미 사용하는 말부터 잘 알아야"

[웅산(熊山)서당 강태립(姜泰立) 원장] 만물에 생로병사가 있듯, 우리가 흔히 쓰는 말도 시대에 따라 뜻이 달라지기도 하고, 시대나 문화와 교육정책에 따라, 또는 나라에 따라 같은 용어도 뜻이 달라지기도 한다. 특히 외세의 영향을 오랜 기간 받고 나면 사람들의 생각이 급격히 변하기도 하는데, 우리나라는 주변국의 침략이나 강제 침탈로 인해 같은 한자 문화권이지만 한자의 의미를 우리의 정서에 맞지 않는 용어로 사용하기도 한다. 세종대왕 무렵 ‘어여쁘다’는 ‘예쁘다’로 쓰이고, ‘애인(愛人)’이라는 말도 처음에는 한·중·일 삼국 모두 ‘사랑하는 사람’을 뜻하는 말로 사용하다, 후에 우리나라에서는 서로 사랑하는 관계에 있는 사람을 뜻하지만, 일본은 전후에 ‘불륜 상대’를 의미하고, 중국에서는 ‘결혼한 상대’를 뜻하는 단어로 많이 사용하고 있다. 우리나라에서 일고 있는 한자어 순화 운동도, 일본이나 중국에서도 있었는데, 예를 들어 중국 학술계는 일본식 한자어 영향에 대한 비판의식으로 ‘화제신한어(華製新漢語) 운동’을 벌여 화학기호, 원소 등의 일본 한자어를 중국에서 새로 만든 한자나 한자어로 대체하는 운동을 벌이기까지 했다고 한다. 일본에서도 일반 국민이 많이 사용

- 김영섭 기자

- 2023-11-28 00:27

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 강신웅 교수 "한글 전용화는 한자 더 학습해야 더 쉽게 이뤄져"

[강신웅 경상국립대학교 명예교수(중문학)] 오래 전부터 국어 및 국학의 정통성 확립을 위해 한글전용화 정책을 추진해왔다. 필자 역시 그 정책이 달성되기를 기대해왔으나 현실은 오히려 정반대의 상황으로 치닫고 있는 실정이다. 사실 한글전용이라는 것과 한자·한문의 교육은 전혀 그 표적이 다른 별개의 것이다. 고로, 언젠가 우리에게 한자를 사용하지 않는 시대가 도래한다 하더라도 한자·한문을 익히지 말자라는 주장은 크게 잘못된 생각이다. 중국이 한자를 줄이고 간소화해야 한다고 해서 우리도 한자를 배우지말자고 하는 의견들이 있지만 혹여 결과가 그렇게 전개되는 상황이 생긴다할지언정 우리는 결코 한자·한문을 배우지 않을 수 없다. 우리가 그렇게도 소원해왔던 한글의 전용화는 한자·한문을 더욱 많이 학습함으로써 오히려 더 쉽게 이루어질 수 있기 때문이다. 우리가 가진 모든 한자 기원의 어휘를 「아내무섬장이(恐妻家), 날틀(飛行機), 배움집(學校)」 등의 식으로 고칠 수는 없으며, 또 억지로 그렇게 바꾸지 않아도 한글전용화는 가능할 수 있다. 곧 한자어를 우리의 전통적인 사고(思考)와 관습에 맞게 한글로 바꾸어 쓰면 매우 이상적이고 현실적인 한글전용화가 이루어지게 된다. 이러한

- 김영섭 기자

- 2023-11-27 23:52

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 이창균 한국지방자치연구원장 "역사 속 및 역사가 될 용어의 바른 모습을 찾아야"

[이창균 한국지방자치연구원장] 우리의 역사 및 현재 일상에 쓰이는 용어들은 기본적으로는 그 시대를 반영한 것이라 생각된다. 그렇지만 그동안 한국사 용어나 일상의 용어 중 국민정서나 감정 그리고 시대성에 맞지 않는 부분이 많다는 지적에 대해 정부차원에서도 지속적으로 검토되고 있지만 아직도 정리해야 할 용어들이 다양한 분야에서 많이 남아 있다. 이런 난해하고 불합리한 용어들의 순화 및 정리 작업은 과거의 역사를 바로잡게 되는 것이고 또한 현재의 용어를 바로 잡음으로 인하여 미래 바람직한 역사로 나아가는 매우 중요한 일이다. 국민의 역사에 대한 사실과 이해 및 공감대를 높여 역사 바로 잡기에 도움이 될 것이다. 용어의 합리적이고 실질적인 정리 및 순화는 과거 역사 바로 잡기 및 미래 바람직한 역사가 되기 때문에 용어의 바른 모습을 찾는 노력이 필요하다. 한국 역사 속 용어 사용에 있어서 역사적 왜곡이나 용어가 난해하여 역사에 대한 민족의 정체성 및 역사 사실에 대한 내용의 명확성을 담아내지 못하는 부분이 많다는 지적이 있다. 이중 일본이나 중국이 우리나라 역사 왜곡을 위해 역사적 사실이나 용어를 자기들 입장에서 쓰고 있는 것들은 정리해야 할 큰 과제인데, 국가간

- 김영섭 기자

- 2023-11-19 23:17

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 유승상 선임연구원, 역사용어의 평이화(平易化)에 대한 소고

[유승상 서강대학교 생명문화연구소 선임연구원] 역사교육은 그 나라와 민족의 자긍심 및 단결성 등 민족 정체성에 지대한 영향을 끼치는 국가 발전에 있어 필수불가결의 요소이다. 따라서 역사교육은 전 국민에게 광범하게 보급하는 것이 관건이며, 이를 위해서는 역사를 포괄적으로 쉽게 이해할 수 있는 교재의 개발이 우선이라고 할 수 있다. 그러나 현재 우리의 역사교과서 편찬상황은 정권교체 시마다 근현대사 서술의 이념 갈등으로 진부한 논쟁거리로 일관하고 있다. 이는 민족의 자긍심 및 단결성 고취에 대한 논쟁이 아닌 당권 집단의 자파에 대한 정당성과 이익을 위한 정쟁의 도구로 전락하고 말았다. 국민이 역사를 더 쉽고 바르게 이해하기 위해서는 역사용어의 평이함과 바른 의미를 내포하는 것이 관건이다. 그간 역사용어 정립의 주된 관점은 일제의 식민사관에 의한 민족 정통성 말살에 대한 시정으로 의미상 문제가 주요 논제였다. 즉, 일제에 의해 조어된 을사보호조약(乙巳保護條約)은 을사늑약(乙巳勒約), 한일합방(韓日合邦)은 한일병탄(韓日倂呑), 대동아전쟁(大東亞戰爭)은 ‘태평양전쟁’이나 ‘2차세계대전’, 당쟁(黨爭)은 붕당(朋黨)으로 특히 ‘반도(半島)’란 용어는 일제가 그들의 본도(

- 김영섭 기자

- 2023-11-19 23:00

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 웅산(熊山)서당 강태립 원장 "한자 쉽게 이해하도록 연구해 지혜롭게 이용해야"

[웅산(熊山)서당 강태립(姜泰立) 원장] 문자의 발생은 발생 당시의 사람들의 필요 의해서 생겨났다. 모든 공부는 어렵다. 공부는 어떤 대상을 연구하고 그 원리를 깨달아 모두가 이롭게 사용하게 할 수 있어야 한다. 우리는 같은 한자어를 쓰면서도 나라마다 한자의 의미를 조금씩 다르게 사용하기도 한다. 이는 나라마다 고유의 문화 특성에 기인하기 때문이다. 이 때문에 현재 우리가 쓰고 있는 언어들, 특히 학문 용어들도 우리가 사용하는 한자의 뜻이나, 우리 국민의 사고에 부합한 용어인지 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어 개기일식(皆旣日蝕)에서 보면 皆(개)는 ‘모두’ ‘다’라는 뜻으로 쓰지만, 우리나라에서는, ‘모두’나 ‘다’를 ‘全(전)’의 개념을 많이 사용한다. 즉 皆旣(개기)라고 말하면 일반 사람들은 이해하지 못하지만, 전면(全面)으로 말하면 이해를 한다. 위와 같이 같은 한자를 사용해도 나라마다 국민이 체감하는 용어로 바꾸려는 노력은 해야 할 것이다. 한편 조심해야 할 필요도 있다. 역사용어 예를 들면, 70년대 역사 교과서 용어 마제석기(磨製石器)를 ‘간석기’로, 타제석기(打製石器)를 ‘뗀석기’로, 즐문토기(櫛文土器)를 ‘빗살무늬 토기’로 바꾸어 지금도 사용하

- 김영섭 기자

- 2023-11-19 22:44

-

[공공언어와 한글기획 전문가 칼럼] 정형기 교수, '한글' 이름 지은 주시경 선생과 말모이

[정형기 칼럼니스트/영산대 창조인재대학 자문교수] 한글을 만든 분은 세종대왕이지만, 이름을 지은 이는 주시경 선생이다. 1443년 창제되고 1446년 반포했을 때는 훈민정음(訓民正音)이었다. ‘백성을 가르치는 바른 소리’라는 거룩한 뜻이지만, 시간이 지나며 양반 아닌 평민이 쓴다고 ‘언문(諺文)’, 부녀자들이 쓴다고 ‘암클’이라 낮춰 불렸다. 1894년 갑오개혁 때 ‘국문’이라 부르며 모든 법령의 바탕으로 삼고 한문 번역을 붙이거나 국한문을 혼용하도록 했다. 한힌샘(크고 흰 샘) 주시경이 1913년 ‘한글’이라는 명칭을 만들었다. 일본에 강제 합병된 지 3년 지난 때였다. ‘배달 말글’이라 부르고 ‘한나라 글’로 쓰던 이름을 줄여서 한글이라 칭했다. ‘한’에는 ‘크다, 바르다’라는 뜻도 있다. 주시경은 1876년생이다. 그 시절 학동들이 그랬듯 서당에서 한문을 배웠다. 당시 교육은 천자문, 소학 등 교본을 소리 내 읽으며 달달 외게 한 뒤 우리말로 무슨 뜻인지 가르치는 식이었다. 예컨대 논어 학이(學而)편 “學而時習之면 不亦說乎아”를 왼 후 “배우고 때로 익히면 또한 기쁘지 아니한가”라고 뜻풀이를 하는데, 그는 아이들이 우리말 단계에 와서야 알아듣는 것을 보

- 김영섭 기자

- 2023-11-19 21:27

-

[공공언어와 한글기획] 우리나라 최초의 한글도시가 있나요?

[편집자 주] 우리는 여러 이유로 동사무소나 주민자치센터, 구청 등 각종 공공기관을 찾는다. 이 때마다 민원 서식의 어려운 용어 때문에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이런 공문서를 포함한 공공언어는 '공공기관에서 일반 국민을 대상으로 공공의 목적을 위해 사용하는 언어'를 말한다. (사)국어문화원연합회 발표 자료에 따르면 어려운 공공언어로 인해 우리 국민이 치러야 하는 '시간 비용'을 계산해 봤더니 2021년 기준 연간 1952억원이란 조사결과가 나왔다. 이는 2010년 연간 170억원에 비해 무려 11.5배 늘어난 것이어서 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 이에 웹이코노미는 '공공언어 바로 쓰기'를 주제로 시리즈 특집기사를 기획, 정부의 쉬운 우리말 쓰기 캠페인에 이바지하고자 한다. 우리나라 최초의 한글도시인 세종특별자치시. 세종시 홈페이지는 세종시 상징물(CI) 소개 자료에서 이렇게 시작한다. 자세히 살펴보면 "우리나라 최초 한글도시인 세종특별자치시의 특징을 강조하고 타 도시와 차별화된 이미지로 표현하기 위하여 세종특별자치시의 한글 자모 'ㅅ'을 모티브로 표현하였다"는 것이다. 또 " 'ㅅ'을 우리나라를 대표하는 주거 형태인 기와의 모습으로 표현하여 최적의

- 김영섭 기자

- 2023-10-31 22:17

-

[공공언어와 한글기획] 영등포구와 금천구의 '정보무늬'를 아십니까?

[편집자 주] 우리는 여러 이유로 동사무소나 주민자치센터, 구청 등 각종 공공기관을 찾는다. 이 때마다 민원 서식의 어려운 용어 때문에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이런 공문서를 포함한 공공언어는 '공공기관에서 일반 국민을 대상으로 공공의 목적을 위해 사용하는 언어'를 말한다. (사)국어문화원연합회 발표 자료에 따르면 어려운 공공언어로 인해 우리 국민이 치러야 하는 '시간 비용'을 계산해 봤더니 2021년 기준 연간 1952억원이란 조사결과가 나왔다. 이는 2010년 연간 170억원에 비해 무려 11.5배 늘어난 것이어서 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 이에 웹이코노미는 '공공언어 바로 쓰기'를 주제로 시리즈 특집기사를 기획, 정부의 쉬운 우리말 쓰기 캠페인에 이바지하고자 한다. 최근 서울 영등포구의 보도자료 제목이 기자의 눈에 들어왔다. 지난 8월 영등포구에서 언론에 배포한 '영등포구, 집 계약 전 필수! 정보무늬(QR) 찍고 안심하자...전국 최초'란 제목이었다. 눈길을 끈 대목은 '정보무늬'란 문구였다. 우리가 흔히 'QR코드'라고 이야기하는 것을 '정보무늬'라고 먼저 표시한 것이다. 해당 제목의 부제목에도 '전‧월세 계약의 필수 확인사항을 안내하는

- 김영섭 기자

- 2023-10-31 20:56

-

[한국사 용어, 이젠 우리말로] 채진원 교수 "어려운 한자 역사용어 쉬운 우리말로, 본격 연구 시작할 시점"

[채진원 경희대 공공거버넌스연구소 교수] 지난 10월 9일은 577돌 한글날이었다. 새삼 말할 필요도 없이 한글은 우리가 세계에 자랑할 수 있는 기념비적 유산이다. 그러므로 우리는 마땅히 이 자랑스러운 유산을 잘 가꾸고 발전시켜야 할 의무가 있다. 최현배 선생도 ‘한글날 노래’ 가사 1절에서 “한글은 우리 자랑 문화의 터전/ 이 글로 이 나라의 힘을 기르자”라고 말했다. 우리는 지난 수천 년 동안 우리 글자가 없어 어쩔 수 없이 중국 한자를 썼다. 그러나 1443년 세종대왕이 세계에서 가장 훌륭한 글자인 한글을 만들었는데 500년이 지나도록 제대로 쓰지 않다가 지난 70여 년 동안 애써서 한글이 널리 쓰이고 있다. 하지만 아직도 한글이 제대로 빛을 내지 못하고 있는 형편이다. 과연 오늘날 공직자들과 국민들은 세종대왕의 애민정신으로 우리의 말과 글을 지키면서 언어생활을 하고 있는 것일까? 이에 대한 대답은 긍정적이지 못한 게 사실이다. 우리말과 한글을 지키고 가꾸는 활동을 펼치는 국어운동단체인 ‘한글문화연대’의 조사에 따르면, 2023년 1월부터 7월까지 중앙정부기관 보도자료 중 절반에 가까운 49%가 외국어를 사용했다고 밝혔다. 아주 씁쓸한 대목이다. 한글

- 김영섭 기자

- 2023-10-31 10:43

-

[공공언어와 한글기획] 문화체육관광부 국립국어원도 헷갈린 '접수'라는 단어

[편집자 주] 우리는 여러 이유로 동사무소나 주민자치센터, 구청 등 각종 공공기관을 찾는다. 이 때마다 민원 서식의 어려운 용어 때문에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이런 공문서를 포함한 공공언어는 '공공기관에서 일반 국민을 대상으로 공공의 목적을 위해 사용하는 언어'를 말한다. (사)국어문화원연합회 발표 자료에 따르면 어려운 공공언어로 인해 우리 국민이 치러야 하는 '시간 비용'을 계산해 봤더니 2021년 기준 연간 1952억원이란 조사결과가 나왔다. 이는 2010년 연간 170억원에 비해 무려 11.5배 늘어난 것이어서 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 이에 웹이코노미는 '공공언어 바로 쓰기'를 주제로 시리즈 특집기사를 기획, 정부의 쉬운 우리말 쓰기 캠페인에 이바지하고자 한다. "제시된 맥락에서 '접수하다'는 의미상 맞지 않는 표현입니다. '접수하다'는 '신청이나 신고 따위를 구두(口頭)나 문서로 받다'의 뜻을 나타내므로 문서를 제출한다는 뜻으로는 맞지 않습니다. '접수하다' 대신 사동 표현인 '접수시키다'를 쓰거나, '문서, 서류 편지 따위를 제출하거나 보내다'의 뜻을 나타내는 '내다'나 '문안(文案)이나 의견, 법안(法案) 따위를 내다'의 뜻을 나타내

- 김영섭 기자

- 2023-09-30 00:23

-

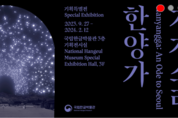

[공공언어와 한글기획] 국립한글박물관을 아시나요?…국내외 전시행사는 물론 다양한 교육·체험공간 '풍성'

[편집자 주] 우리는 여러 이유로 동사무소나 주민자치센터, 구청 등 각종 공공기관을 찾는다. 이 때마다 민원 서식의 어려운 용어 때문에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이런 공문서를 포함한 공공언어는 '공공기관에서 일반 국민을 대상으로 공공의 목적을 위해 사용하는 언어'를 말한다. (사)국어문화원연합회 발표 자료에 따르면 어려운 공공언어로 인해 우리 국민이 치러야 하는 '시간 비용'을 계산해 봤더니 2021년 기준 연간 1952억원이란 조사결과가 나왔다. 이는 2010년 연간 170억원에 비해 무려 11.5배 늘어난 것이어서 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 이에 웹이코노미는 '공공언어 바로 쓰기'를 주제로 시리즈 특집기사를 기획, 정부의 쉬운 우리말 쓰기 캠페인에 이바지하고자 한다. "국립한글박물관은 우리 문화의 기초이자 그 자체로서 우리문화의 정수인 한글과 관련한 자료의 수집·조사·연구를 통해 다양한 전시·교육·행사를 국민들에게 제공함으로써 국내외에 한글과 한글문화의 가치를 알리고 확산하는 데 이바지하고 있습니다." 문화체육관광부 국립한글박물관 김영수 관장은 한글박물관 홈페이지 인사말에서 한글박물관을 이렇게 소개한다. 서울시 용산구 서빙고로에 위치한 한글박물

- 김영섭 기자

- 2023-09-28 10:56

-

1

'IMF 장롱속 금' 신탁상품 재탄생... 하나은행 "금 실물도 신탁으로 운용가능 자산"

-

2

삼성전자, '갤럭시 Z 폴드7'·'갤럭시 Z 플립7' 공개

-

3

LG유플러스, RAPA·퀄컴과 5G IoT 생태계 확장한다

-

4

“AI로 보이스피싱 막는다”… LG유플러스, ‘보안 역량’으로 통신시장 판도 흔들다

-

5

KAI, KF-21 20대 최초 양산 잔여 계약..."무장 및 항전 성능 입증"

-

6

KAI, 해군의 기뢰제거 핵심 전력 소해헬기(MCH) 초도비행 성공

-

7

KAI, 6G 저궤도 통신위성 개발 협약

-

8

‘코드게이트 2025’ 7월 10~11일 코엑스 개최

-

9

기아, ‘더 기아 EV5’ 내∙외장 디자인 공개

-

10

목포시의회 유창훈 의원 “목포는 준비된 도시, 정책은 현장에서 완성돼야”